今回のテーマは日本の飲み会の定番、『ビール』

でもただビールを紹介するような記事ではない。

ビールへの愛が強すぎて遂には自分で作ってしまった。というのが今回のお話。そしてせっかくならと京都の材料も使用して醸造してみた。

Contents

自家醸造ビールキット

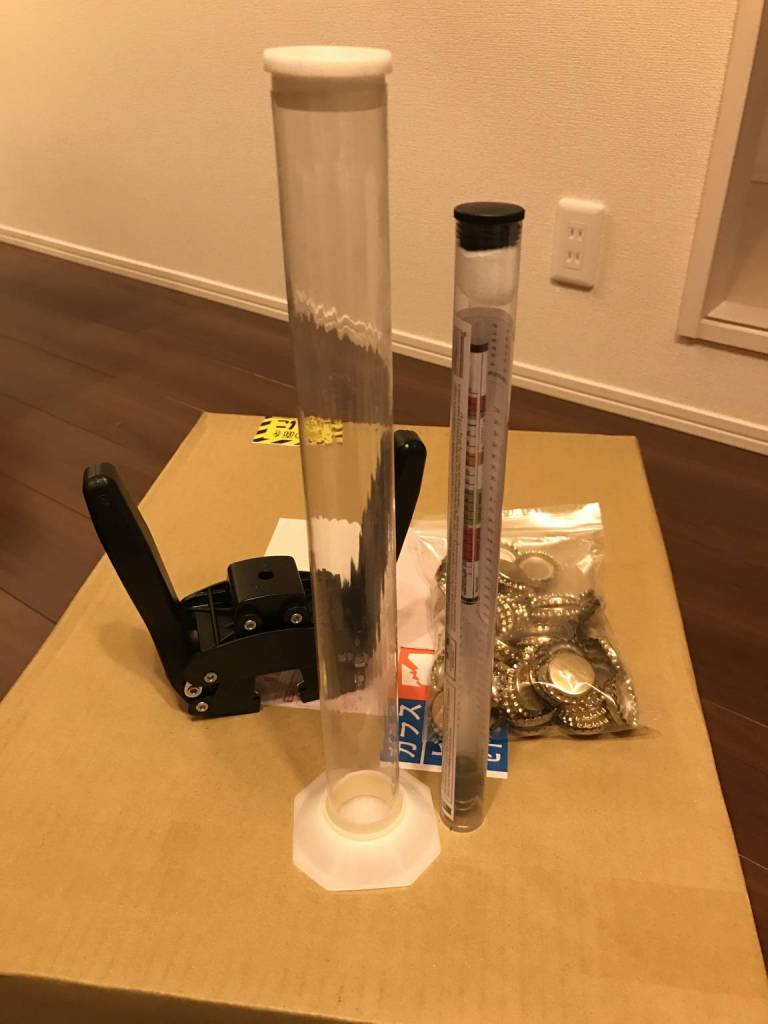

使用したのは、以下のような梱包で送付されてきたビール作りキット。

ブリューランドさんから仕入れたもの。

開梱してタンクの中に詰まった諸々を引っ張り出すと・・・

こんな具合。

打栓器やら比重計やらも入っている。

※比重計・・・要するに液体の密度を測るための道具である。

ビールの醸造も一種の化学反応のため、醸造開始時と醸造終了時では当然ながら液体成分が異なり、密度も変わっているのだ。

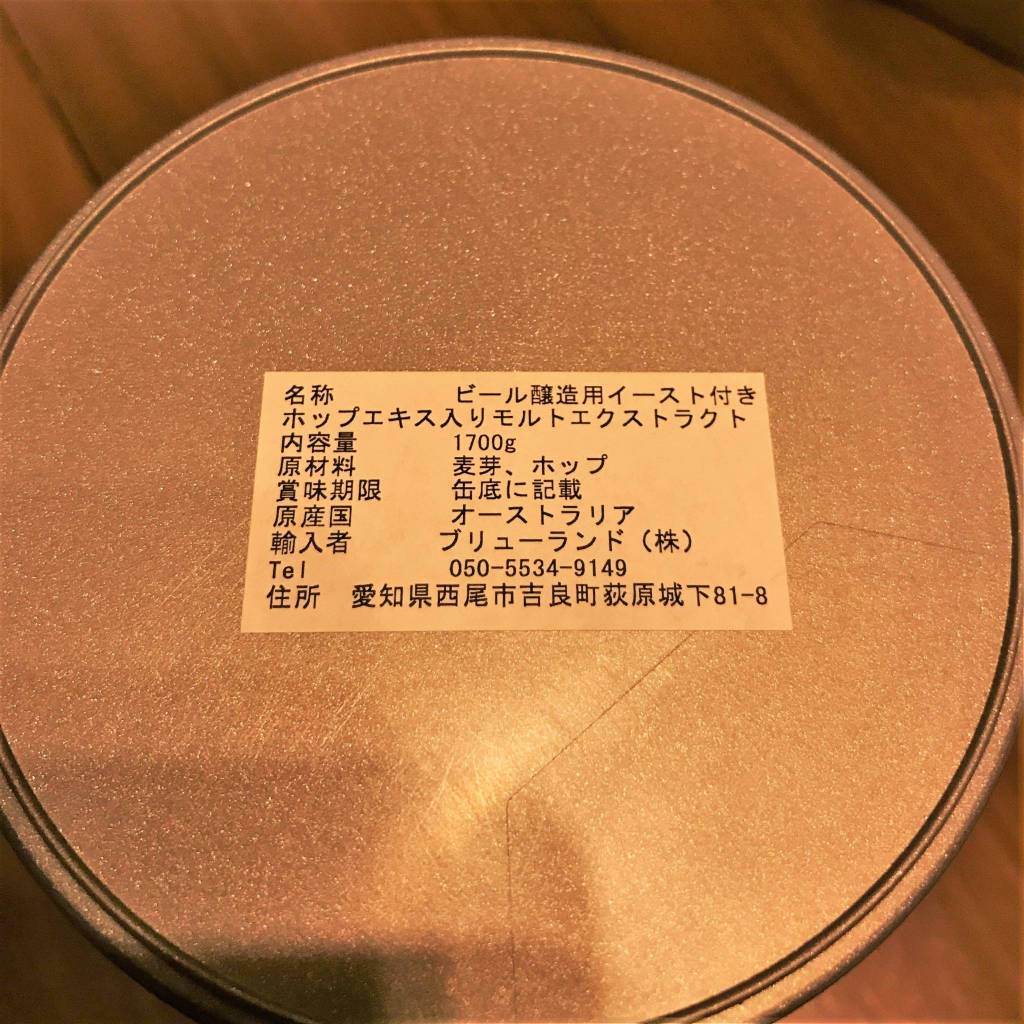

これがビールの素

さてどんどん行こう。

次はこれ。なんかビールの絵が描いてあって何やら1.7kgもある重たい缶詰め。。。

言うなれば『ビールの素』である。

因みにビールの材料はご存知であろうか?

ビール祭りの国ドイツでの例を挙げるならば、「生ビール」と商品名をつける絶対条件は原材料が

『麦芽』『ホップ』『水』

しか使ったらダメというもの。

そう。使う材料は至ってシンプルなのだ。

麦芽、ホップしか入っていない。

あとはこの缶の中身に、水と発酵させるためのイースト菌を加えればビールが作れてしまうのだ。

この『ビールの素』には、ドライイーストもついているのであとは水だけあればビールを作れる。

その水ですら、水道の蛇口を捻ればいくらでも出てくる笑

このとおりビールは非常に簡単に作ることが出来る。

味噌登場!

だがしかし、ここで終わっては面白くない。『ひと手間』を加えたくなる。

こちらをご覧頂きたい。

古都京都において天明元年(1781年)から味噌を売り続けてきた老舗・石野味噌さんの白味噌である。これをビールに入れる。

味噌は発酵食品であるだけに、、、きっとビールも発酵させるに違いない。私はそう思い立った。一体どんなビールが出来るのか。

まずは先ほどご紹介した『ビールの素』を缶切りでこじ開け、、、鍋へ移す。

この見るからにヤバげな色をした液体が麦汁の濃縮液。

粘度が非常に高く水飴のようで舐めると強い甘みを感じる。甘みのあと、添加されたホップの苦みがやってくる。

この液体をタンクへ移すわけだが、お湯に解かずにタンクへ直接入れてしまうと高い粘度ゆえに気温の低い冬場は水に溶けてくれない。

なるべく均一濃度でタンクへ移してイーストを投入したいため鍋で湯に溶かす必要があるのだ。

かといって高い温度で煮沸させてしまうと、ホップの香りが飛んでしまい台無しになるから注意したい。

この作業が終わればタンクへ移して仕込み分量だけ加水するだけ。

鍋からタンクへ麦汁を移す作業はくれぐれも慎重に。見た目に反して非常に甘い液体のため、床にこぼした瞬間に激しい後悔の念に襲われるからだ。

余談になるが初めてのビール仕込みということもあり、作業中の我が家の台所はご覧の有り様である。

※既婚者の方はパートナー様からキツイお叱りを受ける可能性もあるので片付けながら作業を勧めましょう。

仕込み量の19Lまで加水しいよいよお待ちかね。老舗の白味噌を投入。

当初の予定では、この味噌の麹菌で発酵をさせる予定だったが念のため付属のエールイーストも投入。

さてどうなるやら。もはや無事に完成するのか否かも未知数である。これを飲まなければならない仲間たちには非常に申し訳ないが、人柱になってもらおうと思っている次第だ。

これが完成形。あとはイースト菌が頑張って発酵してくれることを祈るだけ。

でも本当は祈るよりもイースト菌が活動しやすい温度に環境を整えてあげることが大事なのだ。

後は待つだけ

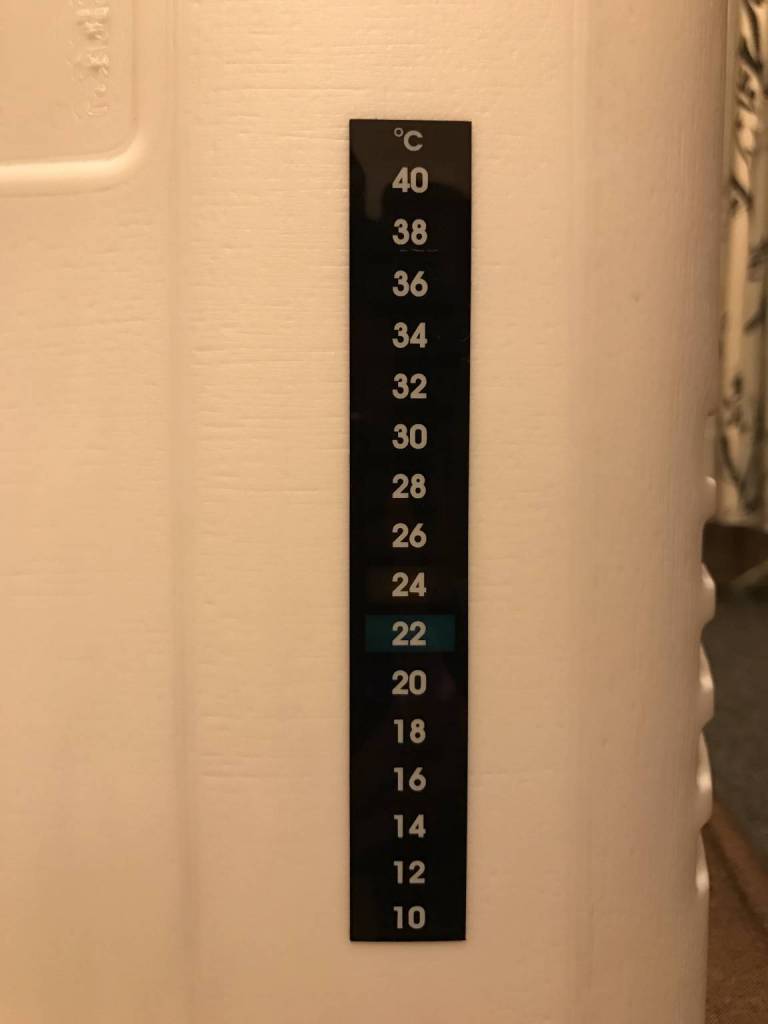

これは付属のシール温度計。現在温度は22℃。

致命的に低いわけではないが、26℃ほどが望ましいらしい。

そのための涙ぐましい努力を試みた結果、、、

こうなって、、、

こうなった。

16℃まで下がると、イーストの活動が停止してしまうため発酵も止まってしまう。

ビールの醸造では温度管理が非常に重要なファクターとなる。

タンクに蓋をした後、不要に空気に晒すことは仕込み液に雑菌を繁殖させ失敗に繋がる。

蓋の上にのったこの道具は『エアーロック』というもの。中の空気は外に逃げるが、外気が中に侵入しないというアナログな機構ながら非常に優れもの。

発酵の反応では、糖分→アルコール+二酸化炭素

という化学反応が起こっており、発生した二酸化炭素は動画のようにボコボコっと外へ逃げるようになっている。上の写真の時点で約3日が経過している。

このぐらいの段階が1次発酵と言われる。発酵期間は上記の通り温度に依存するのと、菌種に依って糖分をアルコールへ変換しきるまでに必要な時間は異なる。

通常は変換に2週間ほど必要なのだが、味噌を入れたせいか発酵が早い笑 味噌も発酵食品で酵母を含んでいるため、イースト菌と一緒に発酵を加速させているのやも。

一次発酵〜瓶詰め

発酵終了の見極めはどうするのか?

「味で確認」なんてワイルドな方法でも構わないが、ここは比重計という便利アイテムを使用する。

先述の通り、対象溶液の密度を知るための道具なのだが、もう少し詳細に説明をするなら、水を比重1.000と仮定したときに

この比重計を浮かべる液体が水の密度より高いか低いかを目盛りで確認できるのである。

これでどうやってアルコール度数が分かるんだ!って思うでしょうが、深堀りすると記事の趣旨が変わってしまうため、リンクをお知らせするに留めておこうと思う。

http://www.h2.dion.ne.jp/~beer/support/dosu3.htm

因みにこんな風に使う↓

測った結果、十分に発酵が進んでいたのでいよいよ瓶詰め!

せっかく上の蓋も外したので現在のビール(予定)の様子をご覧あそばせ。

まぁ、、、皆さんが見慣れたビールの様子とはかけ離れているので心配になったであろうと推察する。

私もとても心配になりました。

「これ、、、失敗してへん?大丈夫なのか?」と。笑

そんな不安な気持ちを振り払い、ビール瓶を準備する。

沈殿物が瓶に入らないようタンクを傾ける。

いざっ!!!注がんっ!!

の前に。

イースト菌による発酵で発生した二酸化炭素(炭酸)は抜けてしまっているため、これを何とかして加える必要があるのだ。

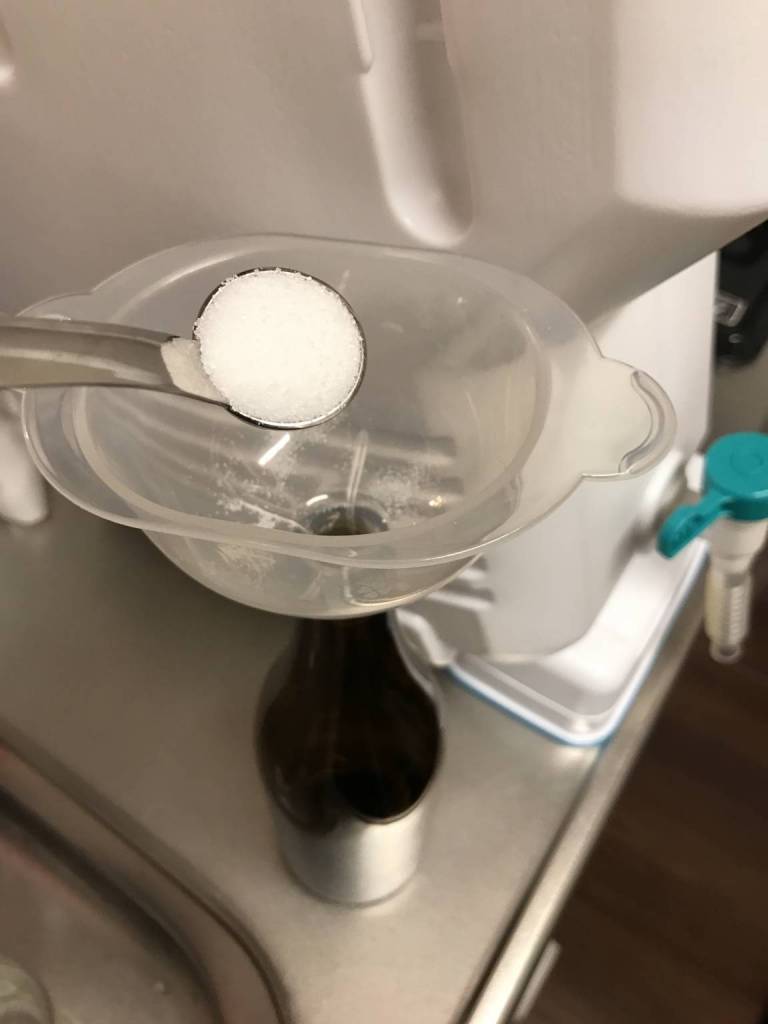

当然ながら、飲食店のようにボンベから二酸化炭素を添加するなんてシステムを導入することはお金も場所も取るのでビール瓶の中に砂糖を3gほど入れて、酵母に再度造らせる方法がある。

ビールの液体を充填し蓋をしてしまえば、酵母が瓶内で再度炭酸を作ってくれるのだ。

こちらは充填している図。

コック付きのタンクを使用しているため、正直ジャーっと注ぐだけだ。

とはいえ、あまりに勢いよく排出させるとタンク中で対流が起こり沈殿物が入り込むので注意。

そして仕上げの打栓。

完成の図。壮観である。

今回はキットを購入したため初期費用としてはそれなりの金額がかかった。ただ、本数が一回の仕込みで500mlビール瓶35、36本ぶんは仕込むことが出来るから非常に経済的である。

2次発酵

ここからは、2次発酵の段階に移る。あとは1週間ほどゆっくり寝かせればようやく開栓! 一連の流れで経過した時間はなんとまだ2週間。驚異的なスピードでビールが仕上がっているではないか。笑

そして参考までに、これが沈殿物で「澱」と呼ばれるもの。酵母やらが堆積したものである。

今回は味噌も入っているから、お肌すべすべになりそうなモイスチャー感が出ている。

この澱は体にいいらしく、市販品ではエビオスなどがこれを原料にしたものだったはずだ。

・・・・・・・・・4日経過。

分かりやすいよう、ペットボトルに1本だけ仕込んでいるため、ビフォーアフターを見比べて頂きたい。

まずはこちらがビフォー

そしてアフター。

正直ここまで澄むとは思わなかったため驚きを隠せない。

これを冷蔵庫で冷やす。

完成!!!!!

一時はどうなるかと心配したものですが、これがビール以外のなんだというのか。

味は・・・

おぉ、味噌だ。ちゃんと味噌の味を感じる。

かといってまとわりつくような嫌な感じはなく、白味噌の豊潤な薫りが味に深みを作っている。

今話題のフィギュアスケートで例えるならば、素人がいきなり4回転アクセルに挑むかのような無謀ぶりだったがこれは大成功ではないだろうか!

記念すべき1作目『myd IPA』の出来上がりだ。

ビールキットなら簡単にオリジナルビールが作れちゃう

ビール醸造事体のハードルはとても低く感じた。

付属する説明書通りに仕込めば、誰でも美味しいビールが作れる。

ビール好きな方には是非チャレンジして頂きたい。

今回使ったビールキットはこちら。

瓶は別売り

色々と実験して面白いビールが出来たらmyd印のビールパブを京都に作る予定だ。ビール作り第2弾も乞うご期待!

最新記事 by inaka (全て見る)

- はんなり。ニッキ薫るクラフトビール - 2017年10月22日

- 餃子に勝つビール?京野菜・万願寺とうがらしでクラフトビールを作ってみた - 2017年6月19日

- 京都とビールの悪魔合体!白味噌ビールの作り方 - 2017年4月16日